采访:蒋文博

地点:北京三影堂摄影艺术中心

在北京草场地的三影堂,空旷的工作室内,荣荣和映里隔着宽大的条案坐在我的对面。他们神情举止安闲,言谈温和而优雅,滚烫的“功夫茶”不停地沏上。屋外的世界沉浸在萧杀的北风中,而在我的耳畔,荣荣和映里的声音交织成温暖的天籁,让我在离开三影堂后很长的时日里,仍觉余音缭绕,感受着隐含在他俩摄影图像背后的智慧与能量。

《画廊》:一个很冒昧的问题是──你们的摄影观念是怎么形成的?

荣 荣:关于摄影观念,可能要从源头说起。比如说,你第一次对摄影的兴趣来自哪里?为什么对摄影有这么多的兴趣?为什么选择这个职业或者是这种表现手法?简单地说,摄影观念是艺术家个体在其艺术经历和生活经历中,慢慢形成的。

《画廊》:在经历上,荣荣是从1988年偶然碰到影像,才知道可以用相机这个东西来记录自己跟世界的关系,直到今天,你一直都还在不停地流浪?

荣 荣:是的。当时我不知道什么叫观念。“观念”这个词我很忌讳,因为现在“观念”变成了符号化的概念,但我们要知道这个词的后面是什么──“后面”很重要,也就是指我的处境、我的环境以及我的内心发生了什么变化。这不是表面的符号。对我而言,最重要的是自己在北京这么多年的经历,还有后来跟映里的接触,都促使我的内心发生了很大的变化。

《画廊》:如果你的内心在美学上有一个指向,那么你做的摄影创作指向什么?

荣 荣:作为一个人,最简单的指向就是对美的追求。其实我没有受过专业的美学系统的培训。但生活中对美学的追求,是每个人都具有的本能,只是有些人比较敏感而已。小时候,我特别贪玩,上课听不进去,唯一的爱好是看小人书。当年我看过的那些小人书,可以算作我艺术创作上最初的养分。

《画廊》:你从小时候到今天,除了小人书,是不是有一些艺术家对你产生过影响?

荣 荣:在我的成长过程中,很多艺术家对我的影响很大,不是指某一个人。在特定阶段,我对某个人的某些东西会特别喜欢,肯定是因为它与我当时内心需求相吻合。随着年龄、阅历的增长,在不同的阶段,总有不同兴趣或不同的选择。

《画廊》:90年代你在东村的时候,记录下当时的生活,从那个时候到现在,你好像很少关注生活之外的东西,对此你是出于什么考虑?

荣 荣:我为什么会拍东村?其实在这之前我走过很多弯路,比如我曾经也去长城、西双版纳拍摄,但那些东西跟我毫无关系,我只是一个游客。但我在东村的时候,我自己的处境就是随着东村整个艺术家群落的兴衰而发生变化,这才是最真实的。我身在其中,记录下全程。所以,东村是我最重要的转折期。如果我们对身边的东西都没有感动和感触的话,连身边的东西都没有抓住,反而要去很远的地方,那么,更远的东西又有什么用呢?

因此我认为,摄影就是我身边的事、人和物,我始终坚持这一点。

《画廊》:对于你们来说,摄影跟日常生活的关系是怎样的?

荣 荣:摄影已经是我生活中最日常的东西。如果没有摄影,我的记忆将有空白。回看过去,我的记忆似乎要通过摄影来呈现。通过照片,当时的味道、气息都能够展现出来。

映 里:摄影是生活的本身,但是摄影里面的世界不完全是生活的东西,不完全是现实的东西,摄影是第三个世界。摄影里面的“记忆”不只是对现实的复制,而是已经形成了“第三个记忆”。我们现在的作品系列,都是跟生活有关系的,但我们希望作品做出来的时候,要跳出生活现实。它看似现实,但又不能太现实,因为摄影已经不是现实了。

《画廊》:我感觉,你们最初互相打动对方的地方,似乎是作品中的“孤独”。但问题是,真正意义上的孤独是一个人独享的,后来你俩合作拍摄,又如何共享孤独呢?

映 里:“孤独”的意思,最初是因为我跟他都是互相独立的摄影家,自己的作品也是和自己孤独的内心有关系。因此在作品中,我看到了他的孤独,他也看到了我的孤独。

后来我们在一起,也没有特意思考个人的孤独是什么。我想,我们年轻的时候,特别关注自己的内心,而两个人在一起以后,我们的眼睛不是对视,而是说我们有了“第三只眼睛”。通过“第三只眼睛”,我们看到的不再是个人的孤独,而是看到了外面的世界。也就是说,我们两个人合作以后,好像我们的世界观和心胸都打开了。

《画廊》:在你们在相遇以后,作品上最大的变化是什么?

荣 荣:到2010年,我们合作整10年了,我觉得真的是分不清你我了,我们已经融在一起。当然,两个艺术家要真正在一起创作是很困难的。幸好,我们有一些共同点。在合作之前,虽然她在东京,我在北京,但我们在影像上追求的东西,甚至在时间点上都非常接近。

映 里:你刚才问到的变化,我想是说,最初一个人拍摄的时候,只是与我、相机、生活有关系。一个人的时候,相机是“第二只眼睛”,但是我们合作以后,相机变成了“第三只眼睛”。在这里,“第二”和“第三”的差别是很大的,当我们具备“第三只眼睛”以后,便打开了一个新的世界,这个世界特别大,当然,带来的变化也就非常大。

在“第二只眼睛”的阶段,还是个人的眼睛在看世界,但是从“第二”到“第三”的变化,就像老子说的“一生二、二生三,三生万物”,我们拥有“第三只眼睛”以后,好像看到了很大的世界,有一种无限的感觉,这是我们两个人合作之后最大的变化。

《画廊》:映里说得非常智慧,非常好。还有一个问题,在你们的作品中,你们是拍摄者,同时也是被拍摄的对象,应该是零距离拍摄。但是你们的画面出来以后,每一张作品都给我一种距离感。这种距离感是你们刻意做的,还是有什么目的?

映 里:我们的作品是依照我们的活动而出现,这些不只是我们私人的东西。比如说我们经常渴望拍生活照,但我们觉得这样做过于细致,便放弃了。我们也想拍可爱类型的姿势,但这样的照片其实不是作品。因此,在真正要做作品之前,我们会仔细思考怎么去拍,或许这些思考会形成距离感。

荣 荣:“距离感”也是在不知不觉中形成的,一开始并不是刻意要产生距离的。其实你提的这个问题,我们以前没有注意过,但是你提的这个角度很有意思。因为人是很矛盾的,比如面对社会,你既想真正融入,又想保持个体,这本身就是特别矛盾的状态。比如映里来到北京,她真的是融入到中国的生活里头了吗?真的是在日常生活中融进去了吗?我是一个中国人,如果我去东京,真的能够融进去吗?人具有的矛盾的状态,会导致一种距离,就像我们现在谈话。距离感是无处不在的。

《画廊》:你们俩最初的合作的动机以及困难是什么?

荣 荣:当时真的是发自内心的需要。2000年,我们一起去嘉峪关、长城拍作品,那个时候,我不会日语,她不会汉语,交流很麻烦。当我们一起面对好的风景时,她很自然地拿相机拍,这个时候我就要回避。而遇到我在拍摄风景时,她便不拍。因为当时我们都是独立的摄影家,我们都不希望重复,所以会比较礼让。那怎么办?后来干脆把相机架在三脚架上,我们开始在风景前合影。而且我们也确实希望在大自然中留下共同身影。从那个时候开始,我们萌发了合作的意识。

那个时候的合作,既没有计划,也没有草图,当语言不能交流,身体的全部潜能被调动、开发起来,这可能就是人们所说的“第六感”。比如当时的照片里有一些奇怪的动作,可能现在都做不出那种作品。那是一个非常特殊的阶段。

映 里:因为当语言交流有障碍的时候,我们可以通过摄影语言进行交流,不用说话,这是很原始的关系。直到现在我们有时候话说多了,交流不通了,也可以回到那种状态。我们想要合作什么样的作品,其实可以回到最初的原发点上去交流。

《画廊》:你们从北京或者从东京的一个地方,不停地搬来搬去,可能经历过很多事情,也用相机记录下很多艺术家的变化。这些经历对你们的创作似乎有直接的影响?

荣 荣:对。比如说,如果我没有住在东村,我跟它也就没有关系了。包括《六里屯》,如果我们没有住在六里屯那个小院,而是用局外人的眼光去拍摄拆迁,作品就没法表现内在的核心的东西。《六里屯》跟我们的生活、情感真的有很大的关系。

《画廊》:感觉你们围绕着自己的生活与社会以及大的文化背景之间的关系,一直在其间寻找视觉表现的可能性?

荣 荣:对,我们没有选择特别大的话题,但是我们关心身边的生活,可能会涉及很多人的问题。因为在很多时候,我的问题就是你的问题。比如我们表现拆迁、日常生活、家庭或其他元素,可能会关系到很多人,另外还有表现生命方面的。2008年,我们做的就是跟表现生命有关的作品。

映 里:2008年做的个展《从六里屯到三影堂》是跟“生命”有关系的。

《画廊》:巫鸿策展的?

荣 荣:对。包含三个系列:第一是“六里屯”;第二是“生命”,表现家庭、孕育;第三是“三影堂重建”。其实《六里屯》的那个系列,可以说是表现毁灭与消失,而这次个展表现的则是生命的主题,还有重建的概念。

《画廊》:中国和日本的文化观念差异,会给你们的合作带来哪些影响?

荣 荣:我第一次去日本是1999年,踏入那片土地时,觉得那个地方既熟悉又陌生。比如很多招牌写的是繁体汉字。饮食习惯、气候都跟我的家乡福建有很多接近的地方。后来去日本老的寺庙,发现那里跟中国的唐代有很大的渊源。这种感觉就好像有很多东西我们丢失了,却能够在日本重新看到一样。

文化的影响可能是与生俱来的,在你身体里,不经意的时候就会流露。做创作的时候它就会流出各种东西、各种味道,我们可能都没有意识到。但文化差异带给我们的影响应该更多的是兼容并蓄或互补。我们经常为对方不同的文化而惊喜、感叹,这给我们的创作注入了新鲜血液。

映 里:对于你的问题,人们的回答可能会不一样。比如《富士山》,有人看了会说这是日本人的作品,但是我们反问:“是吗?”因为我们并没有去刻意追求日本的风格。中国古人有在自然中题诗作赋的雅兴,我们在自然中创作照片,初衷和结果都是一样的。

荣 荣:有点禅的味道。

映 里:我们想的是大自然跟我们的关系──即:大自然、风景怎么接受我们?我们合作以后,一开始就是《大自然》系列。当然,我们并不是要表现怎么去拍东西,而是不断考虑大自然有没有接受我们。我们的相机不可能看见什么都去拍,如果大自然还没有接受我们,我们就不能侵入它的空间。那就意味着没法拍摄,合作也会宣告失败。

对于我俩来说,可能在最初阶段,每个人都会有自己的国家、民族、文化背景等,但是我们在合作的时候首先会放空自己,把内心的文化背景等统统拿掉,那么,创作思路就会自然地流露出来。什么说法都没有,什么观念都没有,就只剩下一个空的灵魂感觉来进行创作。之后,我们才考虑如何通过相机融入自然,在这种状态下,我们才开始真正地合作。

让自己消失,让我们的心灵消失在拍摄之中,然后形成新的视觉画面。这是我们对合作的理解,这也是最关键的开始。

《画廊》:在虚空中寻找艺术的可能性,很有意思,这种感觉会延续到今天吗?

映 里:那只是我们的出发点,我们今天的创作也有发展和变化,我们一直害怕拍同样的东西,最害怕重复和自己模仿自己。

荣 荣:要跳跃,不断超越自己。

《画廊》:看起来,你们像是提供了一些技术支持,让作品从生活中自己长出来?

荣 荣:就像我们的小孩一样。我们决定要一个小孩,她十月怀胎,然后慢慢地,当他一落地的时候,就看着他,他就是那个样子──我觉得作品有时候也是这样一个过程。

映 里:就是这样的过程。比如《我们在大自然》这个系列,大概是从2000年合作到2002年,就是这样拍摄的。2002年以后,是表达我们的生活跟艺术的关系,一直到现在。刚才你说的慢慢从里面长出来,这个很重要。

《画廊》:目前三影堂的建设,也为你们的艺术的生长提供了土壤?

荣 荣:应该说我们为摄影的生长提供了一点不一样的土壤。我们为什么会做三影堂呢?因为我是从那个过程中走过来的,我知道中国摄影的发展历程。当然,798后来也有摄影画廊,但我理想中的画廊不是这样的。

《画廊》:你理想中的画廊是什么样的?

荣 荣:在中国还没有我理想中的画廊。目前三影堂这个空间还算是比较理想的,从一开始就是一个乌托邦式的空间。

你可以去看三影堂的暗房、图书馆、艺术家居住空间、展厅、收藏室、数字制作中心,还有出版,整个就是一个摄影创作基地和展示交流中心。对于中国摄影的现状,我觉得中国摄影和中国摄影师是没有机构的。摄影机构在哪里?是摄影博物馆吗?甚至,我们连清末的照片都看不到。我们有这样的收藏吗?没有。公众看不到我们的历史。我们的摄影收藏是很少的,公众的摄影教育、摄影欣赏工作,这些方面是缺乏的。现在是市场主导了方向,先告诉你这张照片多少钱,然后公众才开始去“欣赏”。

映 里:现在,对于很多人来讲,好照片是因为价钱高,这形成了一种标准。但这不对。照片好不好,跟价钱没有关系。

荣 荣:认识摄影,首先需要认识到照片跟你的关系,让照片成为我们生活里的一部分,而不是告诉你这张照片值多少钱。相反,认识照片的精神内涵及其文化背景会更重要。

映 里:我们想要做的就是这样的事情。

荣 荣:我们因为摄影而“结缘”,摄影给了我们不一样的人生,我们想应该为摄影做点什么。一开始的出发点,就是想做一个图书馆。这是很小的一个梦。从寻找空间,到空间改造,最后发展到重建……

映 里:他本来想要做一个图书馆,因为这对年轻人还是有影响力的。

荣 荣:我在1995年托朋友从国外带回两本书,一本是萨丽·曼的,一本是乔·彼得·维金的。北京很多摄影圈内的朋友借了这两本书都不舍得还,这两本书一年之后回到我的手里已经烂了。在1995到1996年的北京,这是仅有的两本书。那个时候的网络、媒体、图书的进出口都是受控制的,获取信息很困难。所以,当时我对书的印象特别深,就想把我俩多年收藏的图书拿出来作一个公共图书馆。

但到现在,我们做的工作转向了更大的范围。因为中国的摄影收藏几乎为零。这么多年来,我们都是靠国外的收藏家来关注。但他们不可能永远关注,他们的热情也是有限度的。如果他们撤了,我们怎么办?我们自己有体系吗?没有。那我们就垮了。而且也不能平等交流,因为所有话语权都在他们那里。如果我们建立自己的体系,哪怕是一点点,就会有可能性平等地与他们对话。但要是我们没有自己的体系,没有推广、展示、整理出优秀的艺术家,那么,人家就会按照他们的价值标准来挑选艺术。

《画廊》:这对于中国摄影,特别是对于年轻人来讲是很有意义的一件事情。

荣 荣:这样的空间在中国太少了。我上次去看欧洲的摄影博物馆,看了一个星期,真的看不完,能看到他们最早的玻璃底片是如何进行保存、传播和收藏的,在中国这都是空白。这一点欧洲比较完备,但我们是刚刚开始。所以,希望我们能够抛砖引玉,引出更多摄影的机构。

《画廊》:回到一个大的问题,对于去掉修辞之后的“摄影”,你们是怎么理解的?

映 里:我们想通过被摄者和物,来寻找我们跟摄影的关系。比如说,我跟摄影的关系,它可以是一个公共的关系,也可以是私人的关系。但我们是通过两个人对摄影的关注,进入另外一个世界,并且需要“第三只眼睛”的介入,才能够确切地知道我们和摄影的关系。

这是什么呢?我们的人生是摄影的人生,我们的人生路已经明晰。这条路是一种信仰,但这种信仰并不带有宗教性。实际上,要问我们对摄影概念的理解,看我们的照片,你就能明白地看到我们的现状。跟做作品一样,这也是与摄影的一种关系和交流。通过这种交流,我们才能知道自己的状态。

我们总是从心底里希望做出新的作品。因为“心”代表了一种诚意,有“心”,摄影才有灵魂。这里的“心”,照亮了内外两个世界,我们需要两个世界相吻合。如果我们看自己的作品,看到某些与“内心”不符合的部分,那么就要放弃。摄影就像是一面镜子。

荣 荣:对,摄影就是一面镜子,它将折射出这个时代。

《画廊》:你们呈现出一面十分纯净的镜子,尽管你们的作品特别的个人化,但这种个人化又体现得很干净,很平静,很少杂念。

荣 荣:我觉得做艺术就要像小孩那样,要百分之百地投入。比如小孩,他爱一个事情,可能没有任何杂念,真的是完全喜欢。虽然我们做一些事情,社会留给你很多的限制和概念。但我觉得,在创作的过程中,我们肯定要进入这个世界,这个时候就需要我们完全不计任何后果,那样就不会有后顾之忧,才能完全地进入这个世界,这是最幸福的事情。如果你进入这个世界,那就要彻底地融合进去──这一点真的很重要。(信息来源:《画廊》 )

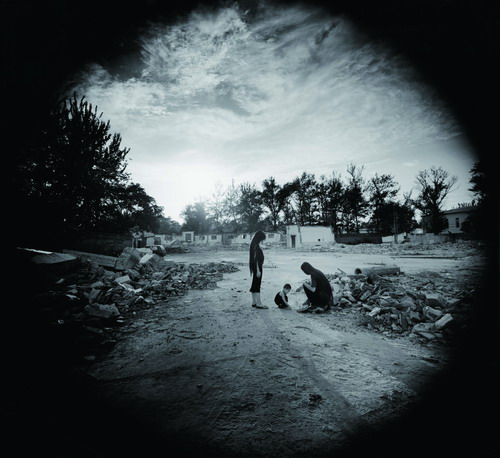

- 荣荣和映里 三影堂 北京No. 2-1 明胶卤化银工艺照片 2006

|