|

本届广州三年展拟定的主体概念是“与后殖民说再见”,这是策展工作的理论出发点,同时也是策展团所欲呈现的一个批评性视野。

“与后殖民说再见”并不是对于后殖民主义的简单否定。一方面,作为一种现实处境,后殖民远未终结;另一方面,作为艺术策展与批评领域的主导性话语,后殖民主义已经高度意识形态化和政治话,不但日渐丧失其批判性,而且已经成为一种新的体制,阻碍了艺术创作新现实与新界面的呈现。所以,“与后殖民说再见”,不但是从后殖民“出走”,而且是“重新界定”和“再出发”。

半个世纪以来,多元文化理论和新社会运动已经把社会与日常现实解构为一幅不同观念相互冲突的镶嵌画,而国际当代艺术实践也大多聚焦于身份、种族、阶级、性别等尖锐的社会、政治问题。在今天,那些曾经作为革命力量的理念,已经在“政治正确”的口号保卫下转化成为一种主导性的权力话语。而这些理念和话语的核心,是始终纠结在当代艺术-文化领域中的种种形态的后殖民主义话语。三十多年来,后殖民主义不但构成了一个理论批评与策略的集合体,一个无所不包的话语场,而且已经构成了一种“意底牢结”。在后殖民主义话语场中,多元文化主义、身份政治与后殖民主义理论共同建造的“他者政权”及其权力游戏已经导致了一种“漫无边际的正确性”。这种话语政治所打造出的是一个形式上自由却无法实现的社会,一个赞颂差异却无从创造的社会,一个被代理机制、管理学技术驯化的社会,一个被围困的社会。在这个被围困的社会中,如何在一种差异的产生中确立起差异的伦理?如何在对他性的保持中预防“他者的暴政”?这是目前国际策展界必须面对的重大问题。

长期以来,众多的国际艺术大展致力于构造所谓“众语喧哗的话语现场”以及“不同价值的协商空间”,强调文化身份与政治的正确性,而忽视了创造力的探索以及艺术家对于可能世界的追求。“种族”、“性别”、“阶级”、“身份”、“多元”、“差异”这些意识形态化的概念共同编织出国际大展中的“伪代议制”,一种“多元文化主义的管理学”,共同打造了对于艺术-文化政治的漫无边际的表述,并且建立起一种泛政治-社会学的话语意识形态。国际当代艺术创作中更是遍布着种种“意识形态的现成品”、种种“未经消化的现实”。对于过于轻易的滥用和过于肤浅的消费,是对于艺术和政治的双重贬低。由此,2008广州三年展的策展工作首先就要提醒大家注意多与文化的限度,并且勇于“与后殖民说再见”。

这就要求三年展的策展实践主动刷新理论界面,从目前主导性的、泛政治-社会学的话语意识形态中出走,通过一系列学术动员与视觉组织工作,与艺术家共同思考、研究、合作,从当下的现实经验与想象中共同孵化出艺术创造的新的话题与气象。

第三届广州三年展开展于9月6日至11月16日。地址为广东美术馆。本届三年展策展团队由高士明、萨拉-马哈拉吉(Sarat Maharaj)与张颂仁共同组成。

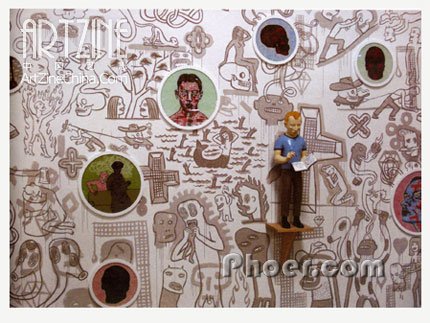

Conrad Botes,南非,黑色祭奠,2008

Michelle Heon,加拿大,希罗多德的船,装置,2008

Vik Muniz,美国,垃圾系列,摄影,2008

Zarina Bhimji,邵译农&慕辰,东风西风,装置,2008

陈界仁,台湾,2008

|

『主编』 雷康 电话:1308 6666 318, 180 8010 2770 - 邮箱:3214616@QQ.com (如有侵权,务请告知) |